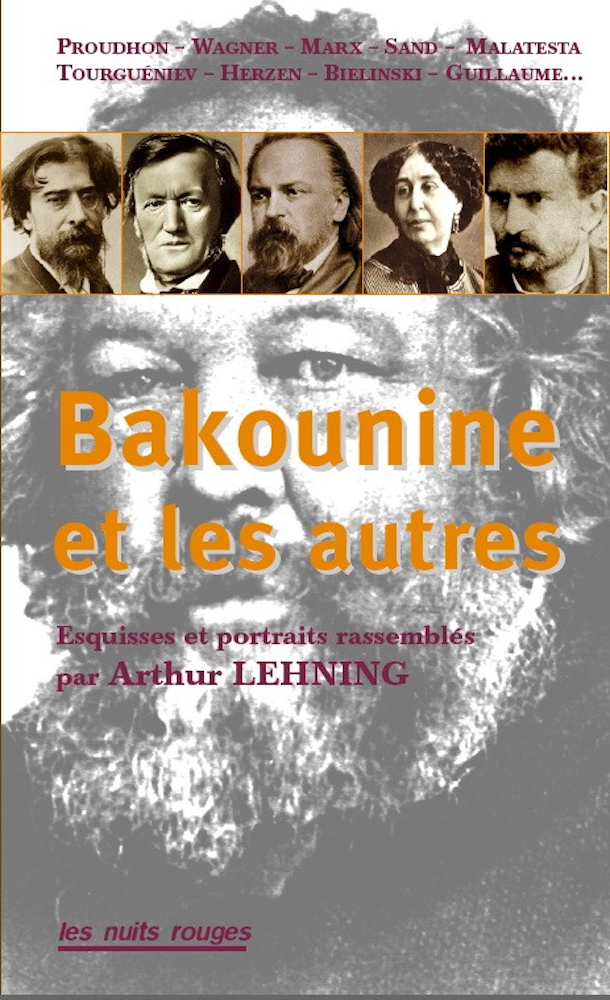

Bakounine et les autres

« Je rencontrai Marx à Berlin [à l’été 1848]. Des amis communs nous forcèrent de nous embrasser. Et alors, au milieu d’une conversation moitié badine, moitié sérieuse, Marx me dit : “Sais-tu que je me trouve maintenant à la tête d’une société communiste secrète si bien disciplinée que si j’avais dit à l’un de ses membres : ‘Va tuer Bakounine !’, il t’aurait tué.” Je lui répondis que si sa société secrète n’avait pas autre chose à faire qu’à tuer les gens qui lui déplaisent, elle ne pouvait être qu’une société de valets ou de fanfarons ridicules. »

Cette anecdote racontée par Bakounine, et tous les autres récits et témoignages rassemblés ici par l’historien des mouvements sociaux Arthur Lehning (1899-2000), composent une biographie passionnante du grand révolutionnaire russe, montré au quotidien, avec sa générosité et ses grandeurs, mais aussi ses ridicules et ses faiblesses. Une grande partie de ces textes, dont la plupart émanent d’auteurs célèbres, favorables ou non à Bakounine, a été traduite en français pour la première fois, en vue de la première édition du livre en 1976 par Arthur Lehning.

Postface inédite de Toke van Helmond-Lehning.

Prix : 17.50€

Lire un extrait

Lire un extrait

Témoignage d’Arthur Arnould

Lugano, c. 1875 (1891)

(…) C’est dans ses conversations, où il faisait toujours fort peu de politique, qu’il lui échappait des mots dans le genre de celui-ci :

— Vous autres Français, vous êtes admirables pour prendre l’Hôtel-de-Ville ; seulement, vous ne le gardez jamais.

Voici comment il définissait les divers peuples de l’Europe, d’après la façon dont chacun se sert de l’allumette chimique, au café :

« L’Anglais prend une allumette, l’allume, allume son cigare, et la jette.

« L’Allemand prend une allumette, l’allume, allume son cigare, et vous offre du feu, s’il en reste.

« Le Français prend une allumette, l’allume, vous l’offre, pour allumer votre cigare, et n’allume le sien qu’après vous.

— Et l’Italien ? lui disais-je en riant.

— L’Italien, c’est différent. Il attend que vous ayez allumé votre cigare, pour vous demander votre bout d’allumette, avant qu’il soit éteint.

Quand tout le monde s’était retiré, à onze heures ou minuit, Bakounine rentrait dans sa chambre et travaillait pendant le reste de la nuit ; puis il se rejetait sur son lit de camp, au matin pour une heure ou deux.

Un jour, il arriva triomphant à la maison.

— Je suis riche ! me dit-il.

— Vraiment !

— Vous savez que tous mes biens sont confisqués ?…

— Sans doute !

— Jusqu’à présent mes frères n’avaient rien voulu faire pour moi… C’est fini ; ils me donnent plus de 100 000 francs !

— En argent ?

— Cela revient au même. Il s’agit de la coupe d’une immense forêt de sapins, qui représente au moins cette somme, ou davantage. Mais il faut compter les faux frais et les pertes inévitables ; vous pensez bien que je vais rétrocéder cette coupe.

— Allons ! lui dis-je enchanté, voilà votre vieillesse assurée ; vous pourrez vivre, désormais, tranquille

— Tranquille, jamais. Vous ne me connaissez pas ! s’écria-t-il. Vivre inactif, sans rien faire, car j’ai renoncé à la politique… autant vaudrait la mort. Il faut que j’agisse, que je crée quelque chose !

J’eus un frisson de terreur. Quelle fantaisie avait-il conçue ?

J’aurais cherché mille ans, sans trouver !

Bakounine était un de ces hommes, pour qui le monde extérieur n’existe pas.

Il ne le voyait pas.

A peine savait-il distinguer une couleur d’une autre. La nature lui échappait complètement. Il n’en avait ni la vision matérielle, ni la vision interne. Nul paysage ne le frappait, nul horizon n’attirait son regard.

Il ne comprenait que le monde subjectif, et encore sous un certain aspect.

Un chêne ou un peuplier était un arbre à ses yeux ; il ne distinguait pas l’un de l’autre. D’abord, cela ne l’intéressait pas, cela ne l’avait jamais intéressé, et il ne s’était jamais demandé, probablement, si les choux poussaient autrement que tout cuits et tout assaisonnés dans les champs.

Eh bien ! ce qu’il voulait créer, c’était une exploitation agricole !

— Je vais acheter, me dit-il, une maison avec un vaste terrain. Sur ce terrain, je cultiverai les légumes, les fruits et les fleurs. Les légumes et les fruits, je les enverrai sur le marché de Lugano, où ils se vendront comme du pain, – car tout cela est fort mal cultivé, ici – (ce qui était vrai). Quant aux fleurs, Mme Jenny, qui a le goût parisien, apprendra à Antonia à en faire des bouquets, que des petites filles, louées par moi, iront offrir sur la voie du chemin de fer, à l’arrivée de tous les trains d’Italie et, plus tard, du Gothard. De ce fait seul, je gagnerai, au moins, 20 ou 25 francs par jour. Il faut que vous m’aidiez, en me faisant acheter à Paris tous les livres d’agriculture et toutes les graines dont j’ai besoin.

Il n’y avait pas à discuter avec Bakounine. On ne discute pas avec un élément.

Tous les ouvrages traitant de la culture intensive et de la fabrication des engrais furent commandés. Il se mit à l’étude de la chimie, sous la direction d’un professeur du collège.

Quant aux graines et aux semences de toutes sortes, il en fit venir de quoi ensemencer le canton tout entier, et craignait toujours de n’en avoir pas assez.

Une maison et un vaste terrain y attenant furent achetés !… je ne dis pas payés.

Mme Bakounine disait, en en parlant : « Ma villa. »

Bakounine disait : « Mon exploitation. »

Cela peignait ces deux natures et ces deux mondes.

Ce terrain, vaste et beau, bien planté de mûriers – c’est le grand rapport et le grand produit du Tessin, où la principale industrie consiste dans l’élevage des vers à soie, qui suffit à faire vivre la plupart des paysans –, ce terrain, Bakounine commença par le faire raser.

Il était enchanté de cette première opération. Pendant tout un hiver, il se chauffa avec ses mûriers.

Puis, il fit creuser des successions de fossés très profonds, fortement maçonnés, se déversant les uns dans les autres, afin d’y fabriquer des engrais intensifs.

Ensuite, on planta les arbres fruitiers, en telle quantité et si près les uns des autres, qu’ils n’eussent jamais poussé, si cette idée insensée avait pu leur venir – «Il ne faut pas perdre un pouce de terrain », répétait Bakounine.

Entre les arbres fruitiers, on sema toutes les graines de légumes connus ou inconnus.

Le tout fut largement arrosé des fameux engrais perfectionnés, et comme Bakounine voyait et faisait grand, on ne ménagea pas plus les engrais que les plants d’arbres et les graines.

Résultat : tout fut brûlé ! L’herbe même, dans cet admirable sol, presque vierge, qui produit sans efforts et sans soins, l’herbe n’y poussa plus.

Cette expérience avait pris une année entière.

Pendant cette année, Bakounine était resté, chaque jour, du matin au soir, debout ou assis, au milieu de son terrain, sous la pluie, le vent, la neige ou le soleil du Midi, surveillant les travaux – ce qui ne contribua pas peu à aggraver son état de santé.

Et l’argent ?

Il l’attendait.

Il attendrait encore, si la mort ne l’avait pas délivré. Avait-il rêvé ?

Je ne sais.

Un beau jour, découragé, à bout de forces, à bout de crédit – car tout cela se faisait à crédit – il me déclara, pâle et défait, abattu, vaincu pour la première fois de sa vie, qu’en effet on lui avait bien donné la coupe d’une forêt de sapins, mais que la coupe avait été faite déjà, et qu’il fallait vingt-cinq ou trente ans avant qu’une seconde coupe fût possible.

II devait la maison qu’il avait fait rebâtir en partie et aménager à son goût sauvage ; il devait le terrain qu’il avait rasé et rendu stérile pour des années ; il devait les travaux accomplis, les journées d’ouvrier ; il devait, comme on dit, à Dieu et à Diable !

Il m’avoua, enfin, qu’il n’entendait rien à l’agriculture, que j’avais eu raison de l’en dissuader, et qu’il s’était trompé.

Je compris, alors, qu’il allait mourir.

Cependant, je dois citer un dernier trait, à la fin de son agonie physique et morale, qui est peut-être ce que j’ai vu de plus inouï en ce genre.

Ainsi que je l’ai dit, il était le client quotidien du café Terreni.

Le café Terreni avait un rival, le café du Théâtre, où Bakounine n’avait jamais mis les pieds.

Or, on sait ce que sont ces rivalités, dans une petite ville de 4 000 âmes, où l’on se dispute les rares consommateurs.

Il y a là des haines sombres qui rappellent celle des Orsini et des Colonna, à Rome, pendant le moyen âge. Un beau jour, Bakounine me dit :

— J’ai besoin de 300 francs. Il me les faut tout de suite. Je ne puis les demander à Mme Terreni, à qui je dois trop.

— Comment allez-vous faire ? m’écriai-je très ému de sa position tragique, et hors d’état, moi-même, de lui venir en aide.

— Je vais m’adresser à la patronne du café du Théâtre.

Il me quitta, traversa la place, de son pas solide de géant, entra au café du Théâtre, et en ressortit, un quart d’heure après, avec les 300 francs !

On ne parlait pas encore de suggestion, à cette époque ; mais, à coup sûr, elle compta pour quelque chose dans ce miracle.

Enfin, pourchassé par une meute de créanciers déchaînés, las de leur longue patience; menacé même de coups de couteau par des ouvriers italiens à qui il devait leur paie, n’osant plus sortir dans les rues, Michel Bakounine partit nuitamment, par le chemin de fer, afin de se réfugier dans un canton du centre de la Suisse.

En route, foudroyé par une attaque de paralysie générale, il expira seul, abandonné, loin de tous les siens, sans pouvoir prononcer une parole, sans un ami pour lui serrer la main, et lui fermer les yeux, dans la chambre froide et banale d’un hôtel garni.

Cette mort me causa une vive douleur.

J’aimais Bakounine.

Je l’aimais avec tous ses défauts, avec tous ses vices, si l’on veut.

Je l’aimais, tel qu’il était : puissant et inconscient, bon et impitoyable, de cœur généreux et dépourvu de sens moral et de bon sens ; pareil à cette Suisse, couverte de montagnes, où les pics lumineux se dressent du sein des abîmes sombres.

Incomplet, irresponsable, rusé, tendre aux faibles – les femmes, les enfants, les misérables –, farouche et implacable en face de l’adversaire ou de l’obstacle, sur lequel il se précipitait, tête baissée, comme le taureau sur la banderille rouge qui l’irrite et l’aveugle ; propagateur d’idées et de systèmes qui ont fanatisé des milliers d’hommes ; tout d’une pièce, en qui la raison ne contrôla jamais la pensée ; gigantesque, vigoureux et, faible, emporté par un besoin d’action incessant, par le besoin de créer, ainsi qu’il le disait lui-même, tel fut Bakounine, qu’on peut haïr, admirer ou condamner, suivant le point de vue où l’on se place et les opinions qu’on a, mais qui était une force à la façon des éléments de la nature.